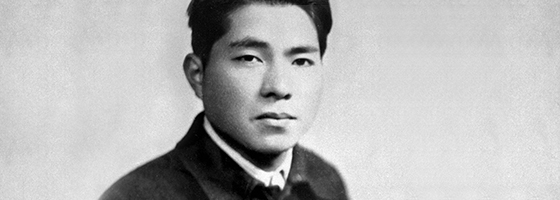

아카이브 이케다 다이사쿠 선생님은 평화운동가, 불교철학자, 교육자, 작가 그리고 시인으로 대화를 통한 평화 증진에 평생을 바쳤습니다.

에세이

아름다운 지구

서울의 영빈관(迎賓館)

그 건물은 살아 있는 것처럼 보였다.

하늘과 부드럽게 소리 없이 대화하는 것 같았다.

두 번째 한국 여행이었다.

기품 있는 ‘청기와’에 ‘흰 용마루’. 완만한 경사를 그리고 있는 지붕.

나는 한국의 산하(山河)까지 속속들이 스며든 무어라고 말할 수 없는 ‘부드러움’을 만난 기분이 들었다.

숙소 창에서 바라다본 전통양식의 건물 이름은 ‘영빈관’. 그 이름대로 이전에 국가의 빈객(賓客)을 맞이했다. 건설하는 데 8년이 걸렸다. 1959년에 시작하여 두 차례 공사 중단을 거쳐 위용을 자랑하는 정원을 포함하여 모든 것이 완성된 것은 1967년이라고 한다.

내가 한국을 첫 방문한 것은 1990년 가을이었다.

문화 대은(大恩)의 나라에 대한 자그마한 보은(報恩)을 위해 ‘서양회화명품전’을 개최하기 위해서였다. 그러나 태풍으로 출발이 늦어진 탓에 26시간 체재라는 너무도 어수선한 첫 방문이 되고 말았다.

조선조 오백 년 도읍 서울에 인사만 하는 식으로 귀국하지 않으면 안 되었다. 나는 다시 방문할 것을 맹세했다.

그리고 1998년 명문 경희대학교의 초청으로 바람은 실현되었다. 시내와 교외에 있는 장려(壯麗)한 캠퍼스를 견학할 수 있었다.

또 한국SGI 본부도 방문할 수 있었다. 말로는 이루 다할 수 없는 노고에 노고를 거듭해 오신 벗들의 대표다. 만나 뵐 수 있어 감개무량했다.

서울 거리에는 5월 바람이 향기로웠다. 한국의 마음은 아름답다. 달구지에 벼짚단을 실을 때에 조금이나마 소의 고생을 나누고자 농부도 지게에 가득 짚단을 짊어진다.

건국 신화에도 호전적(好戰的)인 것이 없다. 타국을 침략한 적도 없으며 잔학한 복수 이야기도 거의 없다. 개국(開國)을 요구하여 침입해온 서구 열강의 배에 항의하면서도 “만리(萬里) 풍파에 시달렸으니 필시 배를 곯고 있을 것이다”라며 식량까지 보내준 민족성을 지녔다.

한국의 ‘정(情)’은 두텁고 깊다. 5천 년 동안 고난을 인내하여 타고 넘었으면서도 깊은 인정을 잃지 않는 사람들이다.

증오를 남에게 돌리기보다 슬픔을 눈처럼 가슴속 깊숙이 쌓으면서 내일을 믿고 미소 지어왔던 사람들이다.

사랑의 나라, 아름다움의 나라, 문화의 나라. 그 평화로운 사람들이 “몇십 세대의 후손까지도 잊을 수 없다’고 노여움을 마음속 깊이 새겨둔 상대가 일본의 잔학한 국가주의자였다. 가는 곳마다 저지르는 약탈, 폭행, 살육, “금수(禽獸)만도 못하다”, 문화 없는 “악귀(惡鬼)”라고 불렀다. 문화. 그것은 ‘눈에 보이지 않는 것’을 보는 힘이다. 보이지 않는 ‘마음’을 느낄 수 있는 마음의 힘이다. 그것이 근대 일본에는 얼마나 결여되어 있었던가!

영빈관 건물은 위에서 내려다보면 중정(中庭)을 중심으로 ‘입 구(口) 자’ 모양의 배열로 보인다. 이 나라의 전통에서 중정이 두 개라면 ‘해 일(日) 자’ 모양, 세 개라면 ‘달 월(月) 자’ 형태로 배열한다. ‘구(口)’라는 글자는 ‘풍부한 식복(食福)’을 불러들인다고 한다. ‘일(日)’이나 ‘월(月)’은 하늘의 정기(精氣)를 집안에 가져다 준다고 한다. 요컨대 이 땅에서 건물은 하늘과 대화하고 있는 것이다. 그러므로 누구의 눈도 닿지 않는 높은 지붕의 기와조차 정성을 다해 정교하고 치밀한 문양을 새겨넣는다. 그 우직함이 바보스럽게 생각되지 않는 마음이 문화인 것이다.

방문 마지막 날 저녁에 이 영빈관 한 칸을 빌려 경희대 대표를 비롯하여 신세를 진 분들에게 답례연을 베풀었다. 인사하는 자리에서 나는 창립자 조영식 선생의 부인을 칭송했다. 대학 초창기, 부인은 어린 자녀분을 등에 업고 고학하는 학생들을 위해 손수 요리를 만들어 대접했다.

직원 월급을 지불할 수 없어 소중한 결혼반지를 전당포에 가지고 간 적도 있었다. 살점을 도려내는 듯한 결단이었다. 그런데도 “진짜인지 아닌지 알 수 없다”며 퇴짜를 당하자 눈물을 쏟으면서 밤길을 돌아왔다. 그러한 노고 속에서 조영식 선생의 신념인 ‘문화세계의 창조’를 위해 살아오셨던 것이다.

그 어머니의 강함, 상냥함. 그것이야말로 이 건물에도 담긴 ‘동방예의지국’의 마음이 아닌가 하고 생각했다. 부인은 조 선생의 옆에서 부드러운 곡선미를 자랑하는 치마저고리를 입고 계셨다. 내 이야기에 몸을 움츠리듯이 수줍어하는 모습이 순수하고도 아름다웠다. 그날 밤, 은색 보름달이 영빈관의 푸른 기와들을 비추고 있었다. 이 아름다운 나라를 짓밟은 일본의 오만함에 대한 분노가 다시금 가슴에서 솟구쳐 올랐다.